憧れの昭和団地生活

戦後、最先端の設備と新しい生活様式が取り入れられ、人々の羨望を集めた団地。その魅力を再発見し、実際に団地生活を満喫する照井さんと古き良き昭和の姿を探る。

団地特有の空間が持つ包容力や安心感が魅力

戦後の復興期から半世紀以上にわたり、都市部を中心に続々と建てられた団地。都市への人口流入による住宅難解消のため、昭和30年(1955)に「日本住宅公団」が設立され、ピーク時には年間2万戸を越えるハイペースで建てられた。

当時、洋風の新しい生活スタイルをいち早く提案した団地は庶民の憧れの的に。「食寝分離を目的にダイニングキッチンが設けられ、もちろん電気・ガス・水道完備、そしてトイレは水洗式。さらに浴室まで付いていたんですから、入居抽選倍率は宝くじ並みの人気でした」と話すのは、団地ファンサイト「公団ウォーカー」を運営する照井啓太さん。

30代という若さながら昭和の面影を残す団地をこよなく愛し、全国の団地を巡ってサイトや本を上梓するだけでなく、実際に家族と共に団地に入居してしまった、いわゆる〝住み団〟のひとりだ。「東京小平市にあったNTTの社宅で生まれ育ち、団地生活は当たり前のように身近でした。

高校3年の時に親がマンションを購入して転居。快適さに最初は気に入っていたのですが、5年たっても隣に誰が住んでいるかわからないことなどに違和感がありましたね」高校生の頃から写真撮影が趣味だった照井さんだが、気が付くと団地の写真ばかり撮り歩いていたという。そして10年前、結婚を機に引っ越してきたのが調布市にある「神代団地」だった。

昭和30年代に造られた団地の多くが解体され消滅していく中で、昭和40年以降の団地には今なお人々の暮らしが息づいている所が少なくない。昭和40年(1965)竣工の神代団地もそのひとつで、東西1㎞の広大な敷地に59棟が並ぶ大規模団地である。

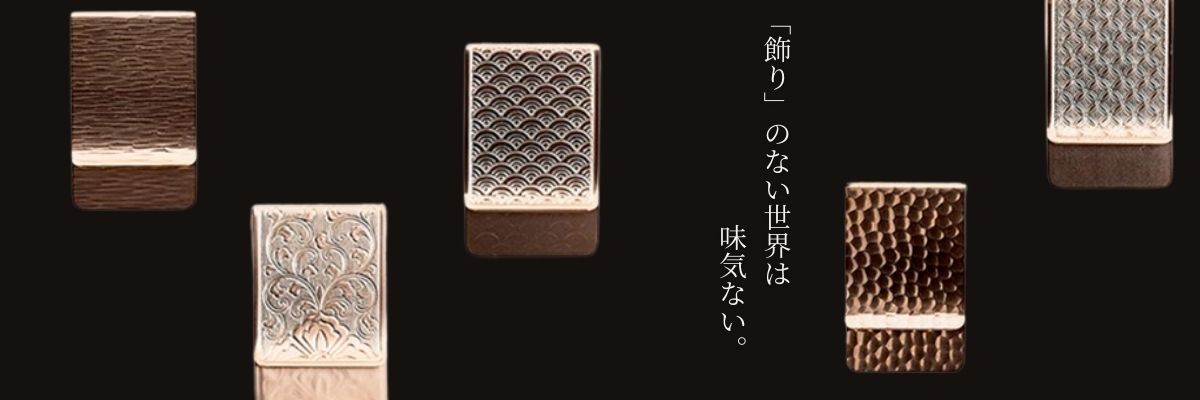

「建物の外観こそ古めかしいものの、室内はピカピカにリフォームされていて、想像よりもずっと快適」と目を輝かせる照井さん。5階建ての4階に住む部屋を見せてもらうと、団地の標準設計の2DKで、狭いながらもサンサンと日が差し込み居心地も良さそうだ。

「浴室がやや狭いこと以外は特に不満はなく、風通しの良さや収納など良く考えられた構造になっていて使い勝手はいいですよ」さらに子どもが生まれてからは、団地の良さをより実感したという。

それは団地の敷地を歩いてみると分かるということで、さっそく団地内を案内してもらった。「部屋は小ぶりなのに屋外は驚くほど余裕があって、団地全体が公園のよう。木々も多く、僕は〝森の中の癒し系団地〟と呼んでいます」。日本住宅公団の団地の多くは敷地が広大で自然もたっぷり。

棟と棟の間や歩道は広く取られ、子どもたちが遊べるプレイロットやグラウンドなども随所に見られる。「子どもが暮らすことを前提に団地が造られているんですね」。

神代団地には幼稚園や病院、スーパーやカフェなどもあり、まさにひとつの町。さらに自治会を中心にコミュニティー活動も盛んで、人間関係、失われつつある近所付き合いの良さが今も息づいている。

「団地の魅力はノスタルジーではなく、団地の空間が持つ〝包容力〟や〝安心感〟なんだと思います」

01 「食寝分離」でDKが生まれる

昭和32年(1957)

戦後の集合住宅建設で大きなテーマとなったのが「食寝分離」だ。ちゃぶ台で食事をし、寝る時にちゃぶ台をたたんで布団を敷くというそれまでの生活に対し、公団住宅ではDK(ダイニングキッチン)という新しい考え方が生まれた。

台所を広くしてテーブルを備え、椅子で食事をする洋風生活スタイル。DKに2寝室を持つタイプは2DKと呼ばれ、公団住宅の代名詞にもなった。さらに冷蔵庫などの電化製品を備えた生活は「団地族」と呼ばれ、当時の憧れ、社会現象を起こした。

02 2階建てテラスハウスの出現

昭和33年(1958)

欧米でもお馴染みの庭付き2~3階建てのテラスハウス。壁を接して建つ長屋形式の連続建て住宅で、日本住宅公団の発足当時の昭和30年代から、主に郊外の公団住宅に数多く、その数は昭和30年代で約2万戸。

低層で構造上の制約が少ないため、ブロック造り、PC工法の先駆けのTilt-up(ティルトアップ)工法など各種工法が模索された。写真は昭和33年(1958)築の多摩平団地のテラスハウスの移築復元。1階は4.5畳間の和室と台所・浴室、2階に6畳間と3畳間がある3Kタイプ。

03 先進的高層アパートの誕生

昭和33年(1958)

中低層の集合住宅の供給が行われる一方で、都市住宅のひとつの形態として日本住宅公団が目指したのが高層住宅だ。その第一段として昭和33年に建てられたのが、前川國男設計による晴海高層アパート。

鉄骨鉄筋コンクリート造10階建てで、3層6戸を1単位とする可変性を持たせたメガストラクチャー、スキップ形式のアクセス、公団住宅初のエレベーター、従来の寸法にとらわれない畳形状など先進的な試みが多く見られた。外観もル・コルビュジエの集合住宅を想起させる。

Type1.スターハウス

「スターハウス」という名称だが、上から見るとY字型となっている。別名「星型」とも呼ばれる。民間では類を見ないデザインで機能性に優れていて、住戸全てが角部屋となり採光性が優れている。今や現存しているものは極めて少ない。

Type2.ボックス型ポイントハウス

スターハウスは人気だったが、建設コストの問題や隣接住居が見えてしまうという不評点があり、それを改良したのがボックス型となる。住居は全て角部屋。ほとんどが昭和40年代以降に造られたので、しばらくはその姿は消えないだろう。

Type3.市街地住宅

郊外に広い土地を確保して大規模な団地を開発するとともに、都市部には店舗併設型の「市街地住宅」も並行して造られた。通り側にはベランダは設置せず、サンルームや屋上の共同もの干し場を設置するなど、景観を考慮した造りとなっている。

Type4.L字型ポイントハウス

上から見るとL字型をしたポイントハウス。住宅公団の名古屋支所オリジナルデザインだ。1フロアに3戸なので、採光性や通風性を考えた全戸角部屋仕様だ。残念ながら、このタイプは全て解体され、今では見られなくなってしまった。

Type5.中層フラット

誰もがイメージする「団地」のタイプ。3~5階建ての長方形の住棟。写真は「北入りタイプ」。南側に設置されたベランダと反対の北側に階段室が付いている。「南入りタイプ」「階段室分離型」「片廊下型」など多くのタイプがある。

Type6.セットバック型

斜面を利用して、各戸の採光性や眺望性を高めたタイプ。民間のマンションでもひな壇型として目にすることがある。写真は「百草団地」で公団職員寮として建てられたものだが、接地面が大きく湿気の問題があり、ほかには建てられなかった。

Type7.店舗住居併設型

その名の通り1階には店舗があり、2階は住居となっているタイプ。広々とした団地内の生活面を支える店舗が軒を並べていたが、最近は若者がカフェなどを開く例もよく見られる。ただし店舗だけを借りることはできない。

Type8.テラスハウス

入居希望者に大人気で抽選倍率が高かったタイプ。平屋タイプとメゾネットタイプがあり、専用庭があるので戸建て感覚で住める。写真は東京・阿佐谷にあった分譲タイプの三角屋根のテラスハウス。地の利が良く一戸建て感覚が人気だった。

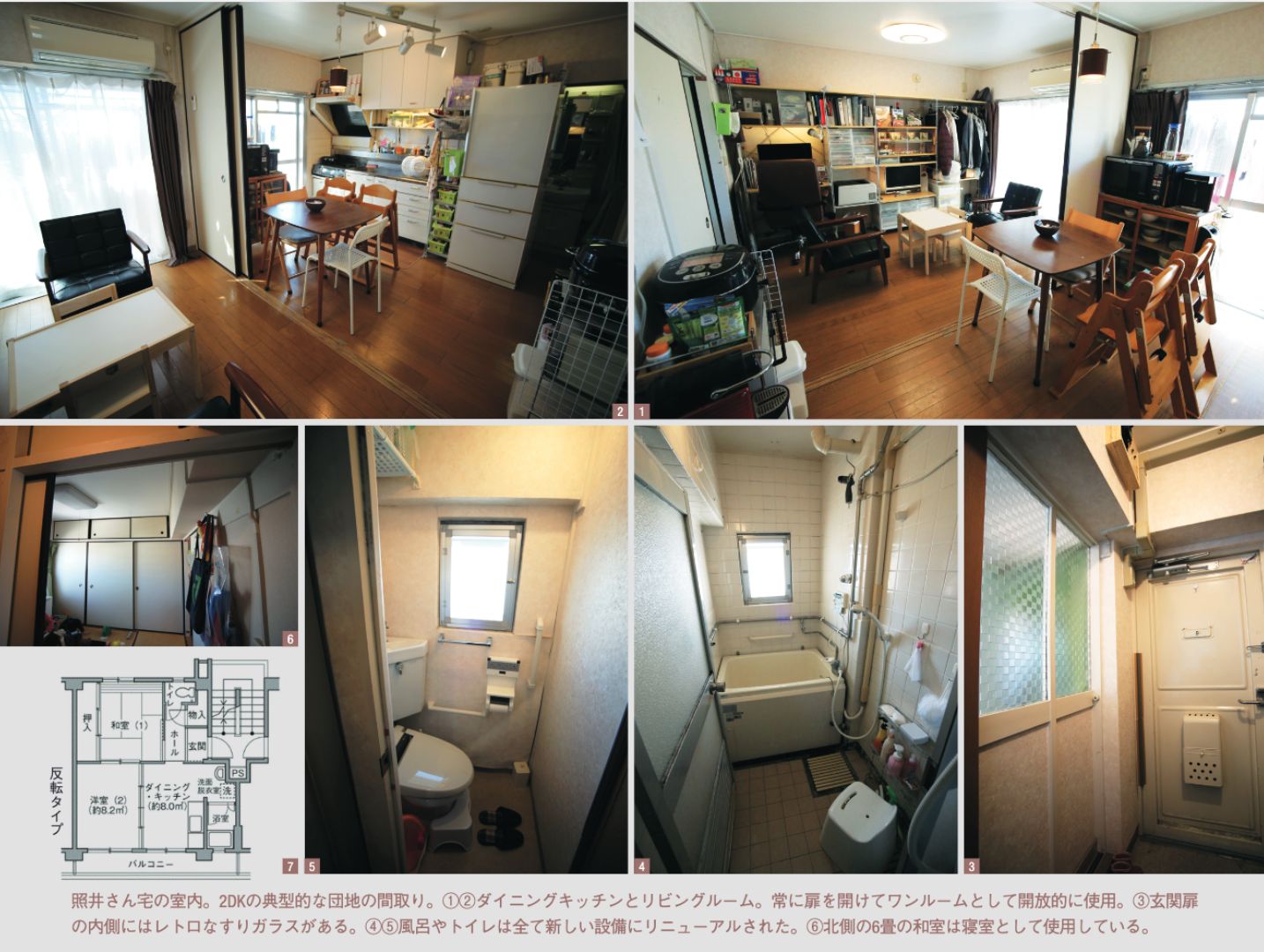

昭和30年代に建てられた団地はほぼ無くなりつつあるが、40年代以降の団地はまだ健在だ。そんな昭和生まれの名団地がこれだ。

高島平団地

昭和47年入居開始 東京都板橋区

敷地面積36.5ha、総戸数1万170戸を誇る、公団史上最大規模のマンモス団地で、生活に必要な施設のほとんどが団地内に整備されている。人口が多く駅にも直結しているため商店街は栄えている。写真下のツインコリダー型の内部はSF系のダンジョンのようだ。

みさと団地

昭和48年入居開始 埼玉県三郷市

国鉄武蔵野線の開業とほぼ同時に完成した総戸数9867戸を擁する巨大住宅都市。昭和60年(1985)に「新三郷駅」が開業すると、近隣にIKEAやコストコ、ららぽーとが開店。さらにつくばエクスプレスの開業で「秋葉原駅」まで35分。便利な団地に大変貌を遂げた。

習志野台団地

昭和42年入居開始 千葉県船橋市

賃貸エリアの美しすぎる芝生空間と遊歩道は一見の価値あり。広々とした緑の多い公園のような空間が広がる中に住棟が点在し、シニア世代や子育て世帯にかなりおすすめ。

花見川団地

昭和43年入居開始 千葉県千葉市

総戸数7081戸という公団屈指のマンモス団地。団地完成時点では総戸数日本一だった。団地の端から端まで道なりに歩くと20分くらいかかる。駅まではバス便となるが、団地内の環境は非常に良い。活気に満ちた昔ながらの公団商店街は今も元気だ。

百草団地

昭和44年入居開始 東京都日野市・多摩市

山の上に造られた百草団地はまさに天空の城。高低差の激しい山の地形を生かしつつ、広い遊歩道を骨格とした独特の住棟配置が特徴で、団地設計の専門書では必ず取り上げられる。ここは高台にあるため、団地からの見晴らしが非常に良いのが特徴である。

小平団地

昭和40年入居開始 東京都小平市

西武鉄道多摩湖線の「一橋学園駅」から歩いて約10分。銀杏並木が自慢の団地である。高い樹木に埋もれたポイントハウスとSFチックな大型遊具が見所だ。団地内のバスターミナル横には、キヨスクのような売店があり、新聞・雑誌・菓子などを売っている。

北砂五丁目団地

昭和52年入居開始 東京都江東区

砂町銀座に近く下町の風情が残る住宅密集地。北砂五丁目団地は人々を火災から守る防火帯の役割も。海抜ゼロメートル地帯のため、浸水に備え住戸は全て2階以上に設置されてる。当団地限定のスキップセンターコリダー型は、ダンジョンのような複雑さ。

千里青山台団地

昭和40年入居開始 大阪府吹田市

千里ニュータウンの北部、阪急線「北千里駅」前の斜面に建てられた大規模団地。木々に包み込まれたポイントハウス群は高原の別荘地のよう。起伏の激しい地形に対応するため採用されたピロティ付きの住棟が特徴。ハイキング気分で散策するにはぴったり。

※本記事の内容は雑誌掲載時の情報です。

----------------------------------

Recommend Contents

詳しくはバナーをクリック↓

KAZARINO マネークリップ

使い込むほど、あなただけの風合いに。時間が磨く、美の深み。

詳しくはバナーをクリック↓

ホームロースター

機能は生真面目、デザインはクリエイティブな家庭用焙煎機。