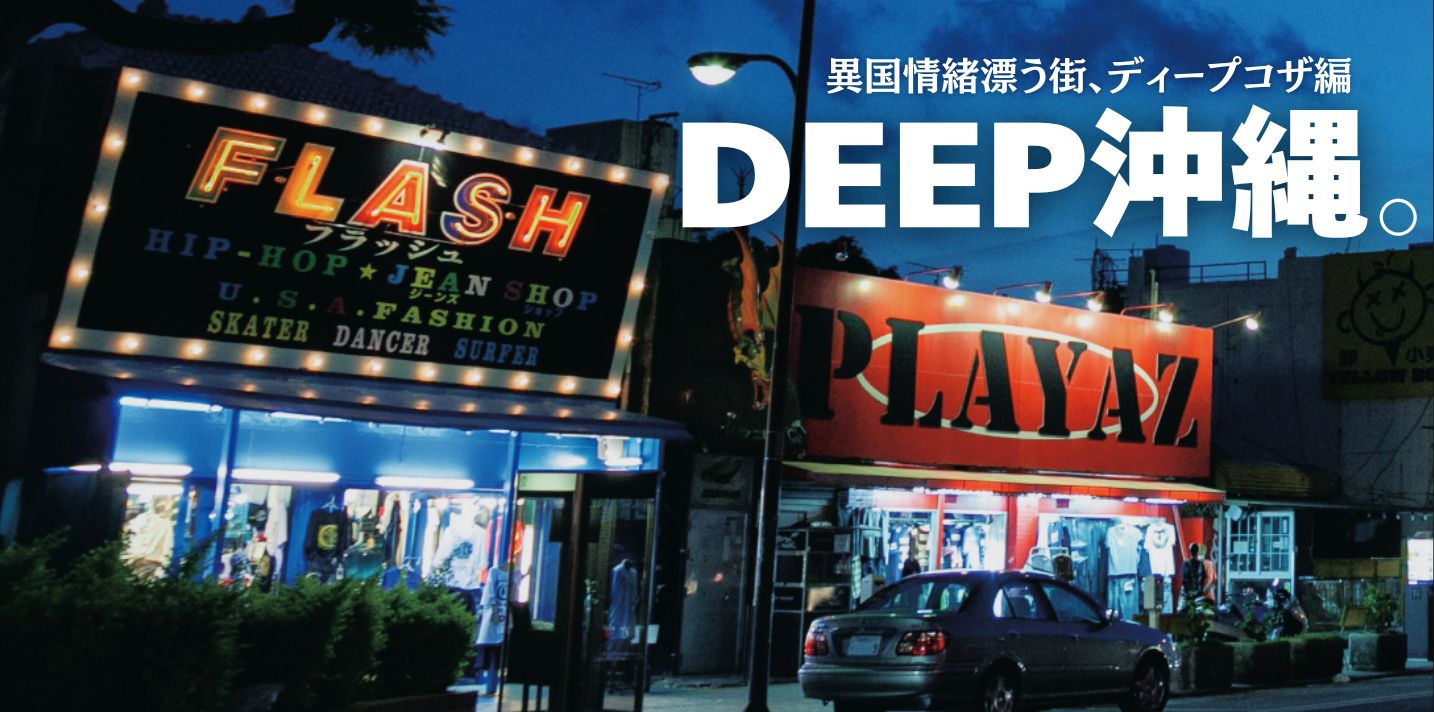

DEEP沖縄。沖縄ノスタルジー 異国文化編

通りを飾る横文字の看板にコザの歴史が詰まっているかつて沖縄本島中部に存在したコザ市。日本で唯一の片仮名表記の市であった。現在は沖縄市となっているが、その地に足を踏み入れてみると、コザという響きの方がピンと来るはずだ。沖縄には「チャンプルー文化」と呼ばれる独特の文化があるが、コザこそがその代表といっても過言ではない。なぜなら、チャンプルーとは“混ぜこぜ”を意味する言葉で、コザの市内には50カ国、1700人余りの外国人が暮らしているからだ。そのコザの街を歩いていると行き交う人の多くは外国人、それも明らかに観光客ではないのがわかる。自分が外国に迷い込んだ錯覚に陥るだろう。メインストリートといえる「コザゲート通り」は、その名の通り嘉手納基地のゲートへと続いている。そして通りの両側を埋め尽くす商店の看板を見ると、ほとんどが横文字である。店を切り盛りする人も、日本人だけでなくアメリカ人、インド人、フィリピン人、タイ人など、様々な国の人たちがまさにチャンプルー状態。そんなコザの魅力を最初に感じたのは、通りを埋め尽くす異国情緒あふれる看板だった。それらを闇雲に眺めるのではなく、街の成り立ちと看板の関係を面白おかしく解説してくれるスペシャリストと回っている。「コザ街あるきガイド」のスマイリー大城さんである。「基地から出てきて羽根を伸ばそうとしている兵士たちを、呼び寄せる役目を果たしているのが看板サァ。ところが沖縄が台風銀座であるという事情もあり、看板は独特なスタイルに進化したのよ」それは英文なのに縦書きに設置されたネオンサイン。横書きにして店から突き出すと、ほぼ間違いなく台風に吹き飛ばされてしまうのだとか。そこで看板は三角錐のスタイルにし、あまり飛び出さないように縦に設置。それに合わせ英文も縦書きになったのだという。そんな話を聞きながら歩いていると「ヤァ、オオシロサン。キョウモオシゴトデスカ?」と、外国人が声をかけてきた。「この社長はインドから来たサァ。もう20年以上沖縄だよね?」「ニジュウロクネン。スッカリニホンジン!」。大城さんは看板だけでなく、コザという土地に住む人の魅力を教えてくれる。また、本業は安室奈美恵の巨大ポスターも製作する看板会社の代表も務める。その他、音楽関連のイベントなども手がけており、看板に対する愛情であふれている。1960年代の空気を運ぶAサインというメモリアルコザを巡る際に、もうひとつ忘れてはならないのが「Aサインだ。AサインのAはApprovedの頭文字で、認可済みという意味。米軍人や軍属が利用してもよいという店に発行する許可証で、1953年から導入された。その規定はかなり厳しく、店はコンクリート造りで、前面道路は舗装されていなければならない。トイレはタイル張りでペーパータオルまたは衛生的なタオルを備え付ける。さらに店全体にわたって清掃が行き届いていて、使用人は週に1回保健所で検査を受けなければならないなどの決まりがある。ベトナム戦争が佳境だった1960年代後半、沖縄は戦地へ向かう将兵であふれていた。彼らが基地から外出し、心置きなく遊んだのがAサインの店。ステーキを食べさせるレストラン、酒と音楽が楽しめるバー、さらには女性と遊べた風俗店まで。そんなAサインは、日本復帰直前の1972年4月15日に廃止された。今でもメモリアルに、当時のままAサインを店内に掲げている店の一軒に入ってみた。Aサイン店の老舗といえる「スナック喫茶プリンス」だ。「壁に貼ってある1ドル札はベトナムに出征する兵士が帰還を願いサインしたもの。彼らの魂サァ」。そんなママさんの言葉は、本州ではけして感じることのないリアルな1960年代の沖縄の空気である。Aサインの店は、それを教えてくれる案内役なのだ。本物のロックが息づく熱いライブに浸ってみるAサインを掲げた店から生まれたのが、沖縄のロックだ。今では「モンゴル800」や「りゆし58」といったバンドを輩出し、全国的に注目されている沖縄のロックシーンだが、そのルーツはコザにあった。1951年に締結されたサンフランシスコ講和条約で、日本は連合国による占領から解放された。しかし沖縄は昭和42年(1972)に本土復帰が叶うまで、アメリカの施政政権下に置かれた。だから沖縄人は米軍基地や米兵、軍属たちから強烈な影響を受けたのである。そんな沖縄の中でも、特に米兵たちとの距離が近かったコザは、ロックがリアルな存在だった。そしてベトナムの戦地へと赴く兵士たちは、より刺激的で大きな音、間違いなく本物といえるロックを聴いて解放感を求めたのである。その中から伝説のバンド、「紫」や「コンディション・グリーン」が生まれた。演奏が不満だと、容赦なくビール瓶が投げつけられるという環境で鍛えられただけあり、彼らが本土デビューを飾った時はその実力の高さに誰もが驚いた。そんな系譜を今も引き継いでいる店が「JET」と「CLUB QUEEN」と、そして、そのステージを飾るバンドだ。ライブハウスの扉を開けると、むせるようなパワーあふれる空気のボディブローを喰らった。次の瞬間、強烈なグルーヴとビートの効いた爆音に、心臓を鷲掴みにされる。今も30軒近いライブハウスが毎夜、こうした熱い演奏を繰り広げている。「体温を感じられるほど、演者との距離が近いのが魅力ね」。東京からコザのライブハウス巡りを目的に、沖縄へやってきたOL2人組の言葉が印象的だった。琉球時代からの伝統も様々な形で継承する沖縄は、パワースポットの宝庫としても知られている。随所でアメリカを感じさせるコザにも、そんな沖縄の伝統を色濃く伝える場所が存在する。それは特に御利益があると沖縄全島で知られている「泡瀬ビジュル」だ。閑静な住宅街にある泡瀬ビジュルの始まりは、1768年頃にこの地に移り住んだ開拓者の高江洲義正翁が、海面に浮かんでいる不思議な霊石を見つけたことであった。翁はこの不思議な石をビジュル神(沖縄の言葉で信仰の対象となる石のこと)として祀った。以来、子安の神様として知られ、沖縄全土から子授けや安産祈願などのために訪れる人が増えたのだという。無人と思われたビジュルは午前10時になると、ご近所のオバァがやってきて社務所を開けた。それから午後6時まで、安産や子宝のお守りの販売などを行うという。「平日もお参りの人がけっこう来るサァ。そう言ってる間に、ほら」。若い男女が愛らしい紅型にくるまれたお守りを買っていった。沖縄の人たちの間には、こうした古くからの伝統や祖先の霊を大切にする文化が息づいている。その一方、新しい文化を積極的に取り入れる動きも活発だ。沖縄市でも、空き店舗になっ商店をリノベーションし、新しいタイプの宿泊施設として活用している「トリップショットホテルズ」などは、観光客はもちろんのこと、県外の業界関係者からも注目されている。もうひとつ忘れてはならないのが、沖縄市は平成19年(2007)に「エイサーのまち」宣言をしていることだ。町ぐるみでエイサー文化の継承、そして発展に努めている。旅行者が気軽にいつでもエイサーを楽しめる施設もある。こんな沖縄市の新旧入り混じったディープな部分を知れば知るほど、ビーチでぼんやりしている時間がもったいなくなるはずだ。※本記事の内容は雑誌掲載時の情報です。----------------------------------Recommend Contents 詳しくはバナーをクリック↓灯AKARI(キャンドル) 2個セット日本古来の伝統、素材を活かし、桧のおちょこを反転させてロウを流し込んだろうそく。詳しくはバナーをクリック↓ホームロースター機能は生真面目、デザインはクリエイティブな家庭用焙煎機。

もっと読む