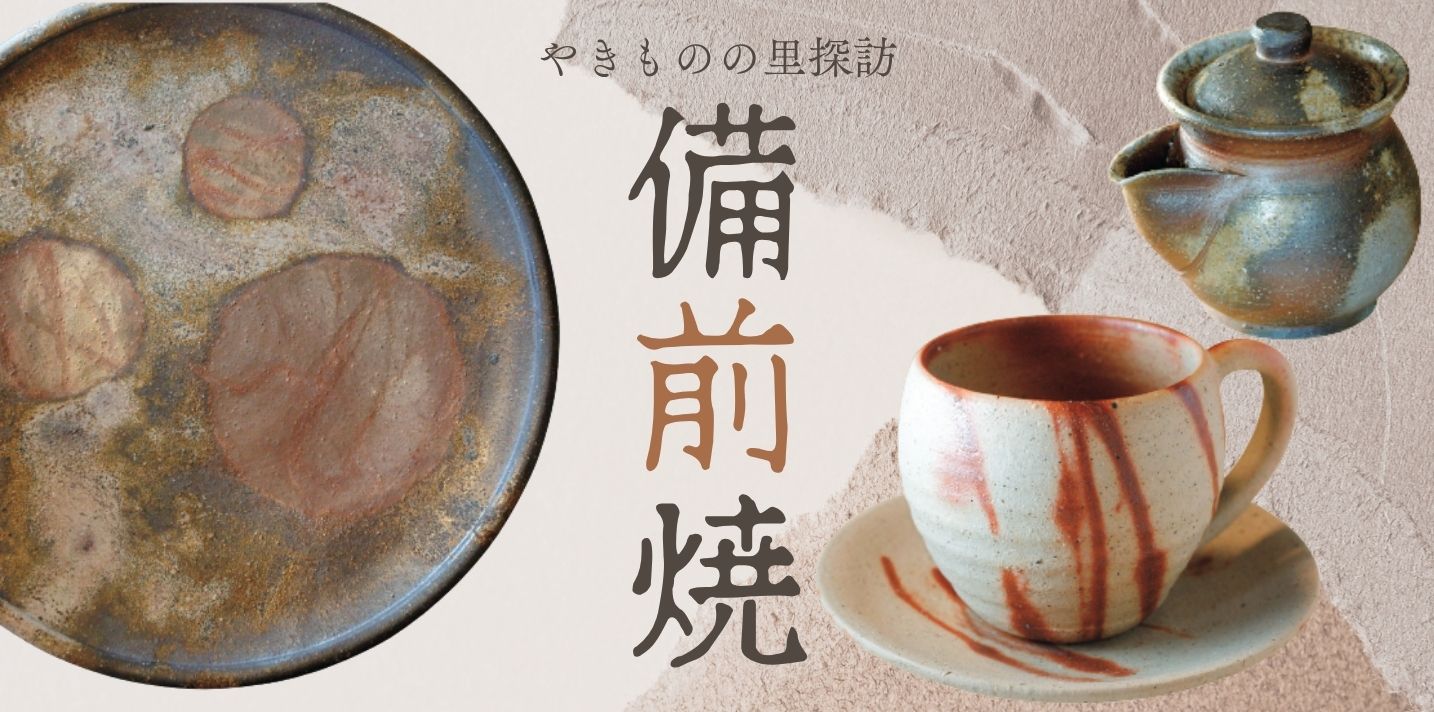

やきものの里探訪―備前焼―

自然の力で生み出される備前焼は古窯のなかで最も古い歴史を有する。

その素朴な味わいは飽きることがなく、長く愛用できることでも人気が高い。

誕生以来、変わらずに守られてきた、備前焼の真髄に迫る。

土と炎という自然の力が味わい深い作品を生み出す

「備前焼の特徴、そして最大の魅力は、ほかのやきものと違い釉薬を一切使わず、焼き締めただけの作品という点。作家は絵付けの代わりに、土と炎と灰による自然の力、炎の力で起こる窯変の偶然性をいかにして捉え、それを自らの技とするかに苦心しています。

完成した作品はひとつとして同じものがないというのも惹かれる所以でしょう。またその魅力に惹きつけられた個人作家も多くいます」自らも備前焼の作家である岡山県備前焼陶友会の木村茂夫さんは、作品には作家の人となりすら表れる、とも教えてくれた。

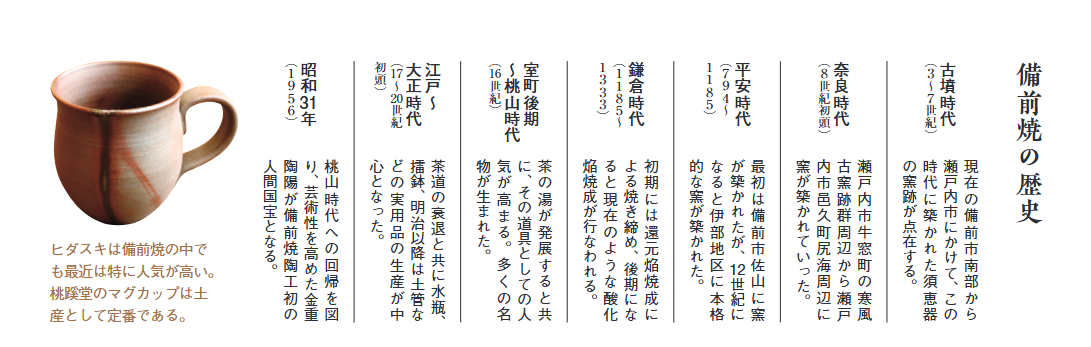

備前焼は六古窯最古のやきものゆえ、その歴史はゆうに千年を超えている。そのルーツは古墳時代に伝来した、須恵器系の焼き物なのだ。その頃に造られた窯の跡も多数発見されている。

そんな長い歴史を支えているのは釉薬を使わずとも素晴らしいやきものができる、良質な陶土の存在抜きには語れない。原土は伊部の集落の底にあるヒヨセ(干寄せ)と呼ばれる粘土層だ。その土に、近くの長船町の黒土を混ぜて陶土を作る。これは陶土としては鉄分が多く含まれている。

鉄分は釉薬の効果を妨げるので敬遠されるが、釉薬を使わない備前焼ではむしろ酸化鉄による独特な発色を、窯変に利用している。そして成形を終えたものは昔ながらの登り窯に収め、松の割り木を燃料として7~10昼夜、大きなもの2週間ほどかけて焼き締めるのだ。

「焼き上がった作品は色、艶、文様などが千差万別。そんな中、備前焼の代表的窯変とされるのが次の3つ。

窯で焚いている最中に、薪の灰が融けて生地に付着したことでできる『ゴマ(胡麻)』、燃料が燃え尽きた後に残った炭火に、作品の一部が覆われることで金、青、暗灰色などの様々な文様となる『サンギリ(桟切り)』、藁を巻くことで、藁に含まれるカリウムなどの化学作用により赤や茶の線が描かれた『ヒダスキ(火襷き)』です」と木村さんは話す。

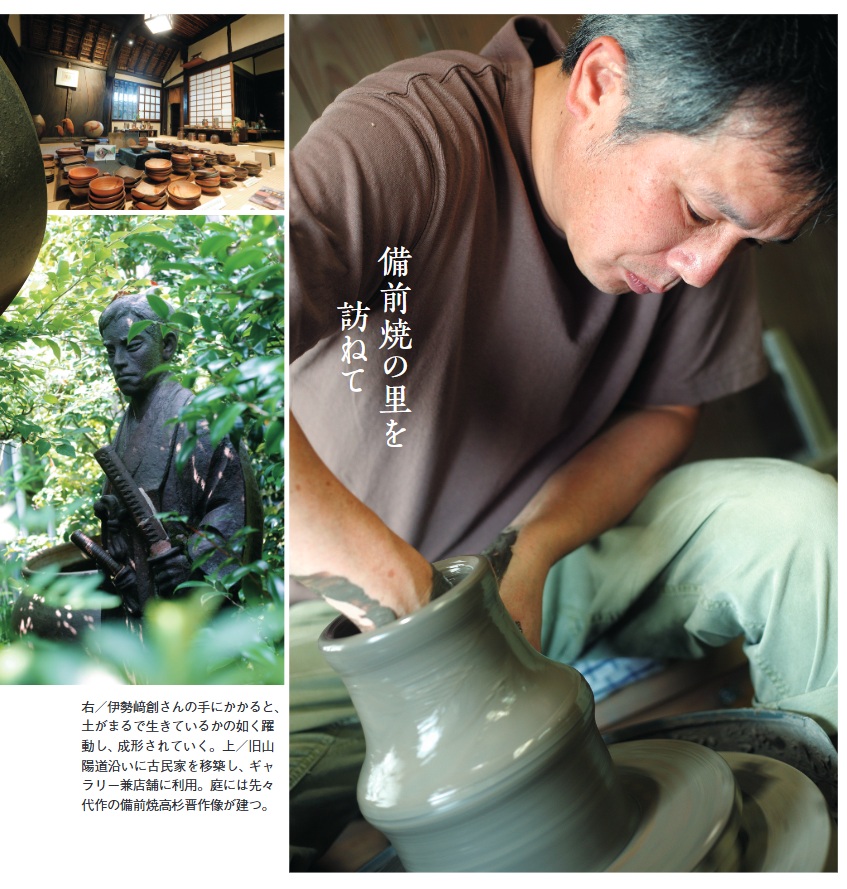

陽山窯

自分らしい作品を求め日々丁寧な仕事に邁進する

岡山県重要無形文化財保持者である伊勢﨑満氏の三男・創さんは、物心がついた時から土と親しんでいた。父だけでなく、兄や弟らも備前焼作家として活躍している。

創さんは2001年に登り窯を築いて独立。ろくろ成形による花器、扁壷、茶道具、酒器など、幅広い作品を手がけている。創さんが生み出した作品では、まず鋭利な刃物で切り取ったような、稜線が効いた芸術性の高いものに目がいく。

しかし次第に土が持つ温かみを感じさせてくれる、普段使いの食器が持つ飽きのこない意匠にも魅き込まれていく。「備前焼は土が持つ力、それに薪窯だからこそできる炎の力が生み出す偶然性が、作品に大きな影響を与えることは確かです。その偶然を必然に変える面白さを追求していくのが、作家の命題」

築200年の古民家を移築したギャラリーも、並べられた作品群を大いに引き立てている。

一陽窯

長い歴史が培ってきた使われて喜ばれる器

16世紀から江戸時代にかけ、窯株を独占した備前焼窯元六姓。そのうちのひとつである木村家十三代、長十郎友敬の次男・一陽が昭和22年に分家独立して設立した窯が一陽窯だ。

工房を案内してくれた三代目の木村肇さんは「茶道具も食器も、単なるインテリアではなく、人に使ってもらって価値を生むもの。見て美しく使って楽しい作品を追求したい」と語る。

一陽窯の作品は、土が持つ力強さが前面に押し出されている。圧倒的な存在感は持つ喜びも生む。

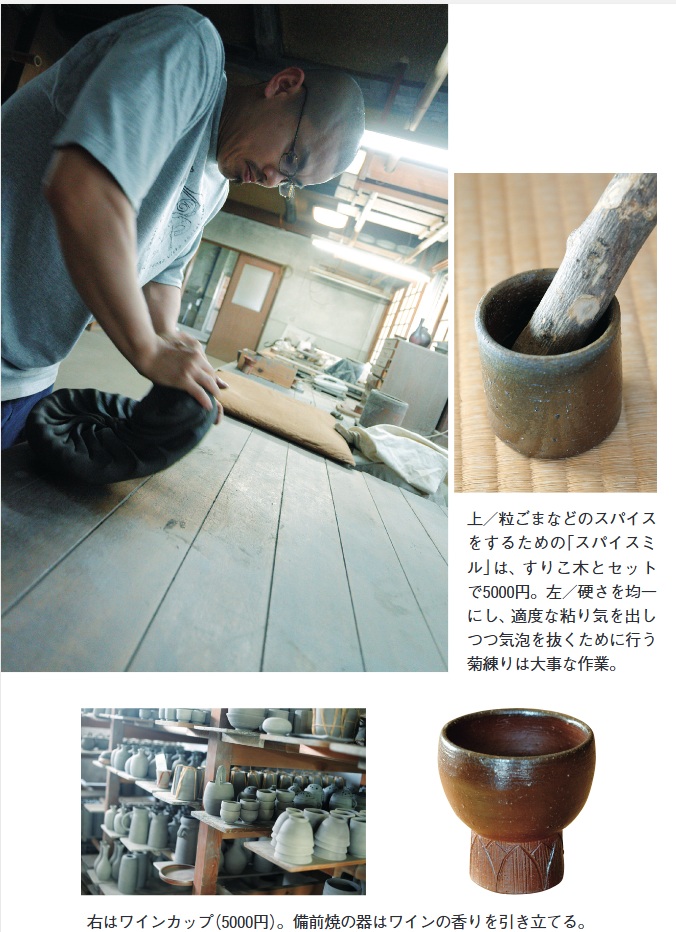

陶月窯

親子3人それぞれの持ち味が生かされた器

名工と謳われた初代・原田陶月が礎を築いた窯で、現在は二代目の原田陶月さんと、二人の息子が窯の伝統を受け継いでいる。その作風は土味や焼け味が手に取る人に伝わるような柔らかい印象の仕上がり。

ここでは今もそんな初代の技と変わらず、土の良さを存分に感じられる作品が制作され続けている。しかも昔ながらの素朴な形にもこだわっている。

「私が大切にしているのは、見ただけで使ってみたいと思えてくる作品作り。発色の違う数種類の粘土を層ができるように混ぜるため、練り込みの技法を向上させようと日頃から精進しています。また、より素朴な味わいを出すために、鎌倉時代や室町時代に使われていた山の土を使っている作品もあります」と次男の圭二さんは話す。

その言葉の通り、窯から出されたばかりの作品は、灰を磨き落とすと、しっとりと落ち着いた何とも言えない色合いを見せる。

桃蹊堂

海外からの観光客も積極的に受け入れている

桃蹊堂は備前焼窯元六姓のひとつで、備前藩の御細工人であった木村清三郎の流れを汲む550年以上続く窯元。昭和の初めには宮内省御用達となり、昭和天皇、今上天皇即位の礼の際には瓶子を納めている。

現在の当主は十八代目の桃山を襲名して間もない木村英昭さん。大学で英語を学び、スペイン留学も経験。備前焼と共に茶の湯を世界に広める活動も行っている。その作品は伝統的な技法を継承した器類から、斬新なオブジェまで幅広い。

馬場隆志

独創性に富んだ作品を創作して後世に遺す

備前では個人の作家の活躍も目立ち、馬場さんもそのひとり。備前焼作家の父と違ったものを身に付けようと東京藝術大学で彫刻を学んだ。さらに卒業後、他産地の技法を学ぶため京都で研鑽を積む。

こうした時間を通じ同時代を生きる様々な作家から刺激を受け、独自性に磨きをかけた。日々、備前の土が持つ個性と素直に向き合い、造形美に富んだ作品を生み出している。

大石橋宏樹

伝統を継承しつつ新たな可能性も探求

東京出身の大石橋さんは、大学卒業後に人間国宝の藤原雄の長男・和の内弟子となる。独立後は藤原流の単純、明快、豪放な作風を守りつつ、現代の生活にマッチする新しい形も送り出している。

独特な発色や美しい線が生かされた芸術性に富んだ作品は、高い評価を得ている。そればかりでなく、斬新なデザインを盛り込みつつ、普段使いにも最適な食器も人気が高い。

※本記事の内容は雑誌掲載時の情報です。

----------------------------------

Recommend Contents

詳しくはバナーをクリック↓

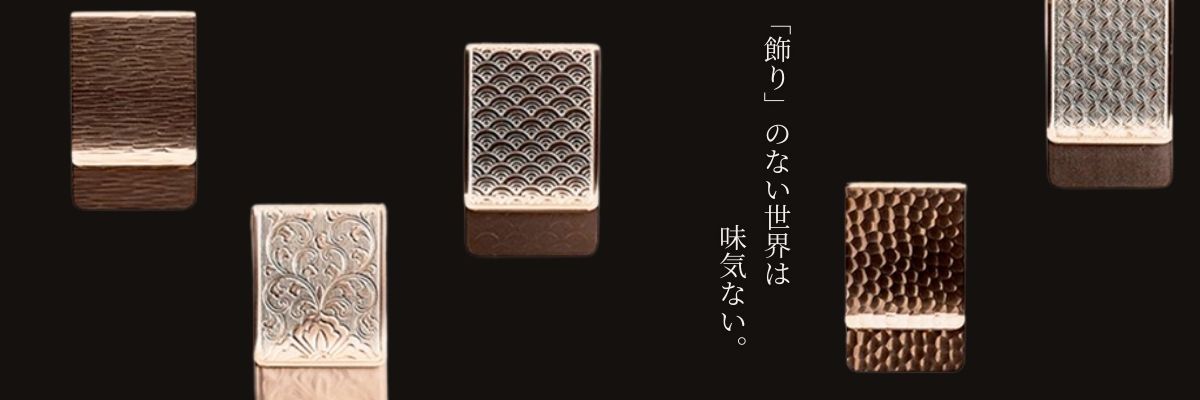

KAZARINO マネークリップ

使い込むほど、あなただけの風合いに。時間が磨く、美の深み。

詳しくはバナーをクリック↓

ホームロースター

機能は生真面目、デザインはクリエイティブな家庭用焙煎機。