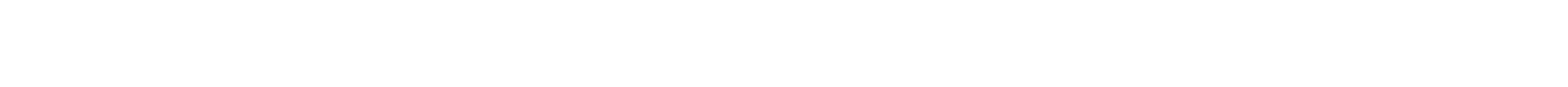

日本の中の外国を旅する「異国街」 -池袋編-

日本にはたくさんの異国街がある。

そこでは外国を旅しているかのように、

食や人を通して、異文化と出会える。

ふらりと行ける身近な異国の旅へ──、

この週末出かけてみませんか。

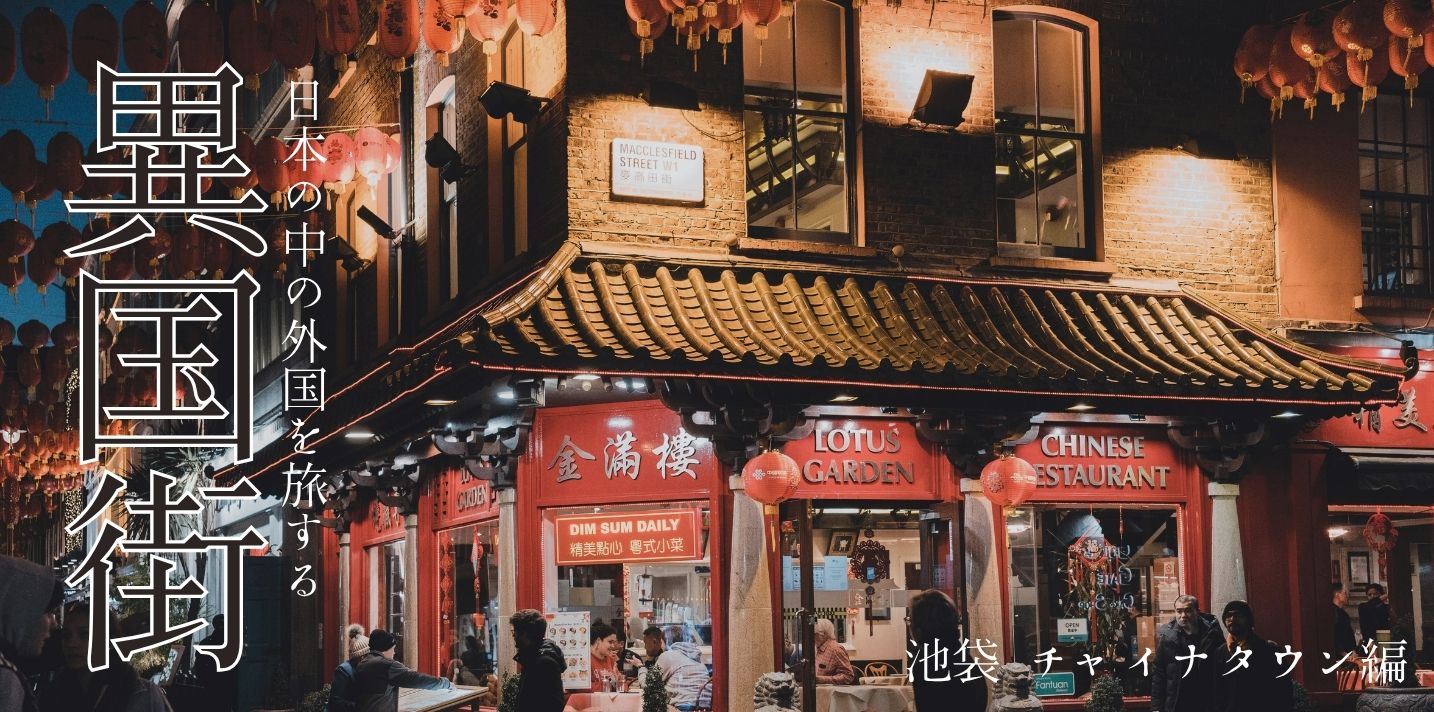

新華僑が住み、集う!

中国の日常に出あえる街

池袋 東京都豊島区

チャイナタウンといえば横浜中華街や神戸の南京町が知られるが「今の中国」を最も肌で体感できる街こそ池袋駅旧北口。人や食を通じ、その魅力や成り立ちを識る。

旧北口の繁華街に溶け込む

赤地に黄色い字の看板

「池袋駅旧※北口にチャイナタウンがある」と聞いても、どこかピンと来ないという方もおられよう。池袋といえば、サンシャインシティや西武百貨店の東口、東京芸術劇場、立教大学がある西口が有名だが旧北口をめざす人は少数派といえそうだ。

東口にはアニメ好きの女性が集う「乙女ロード」もあるが、同様に知る人ぞ知る存在といえるのが旧北口の「池袋チャイナタウン」である。

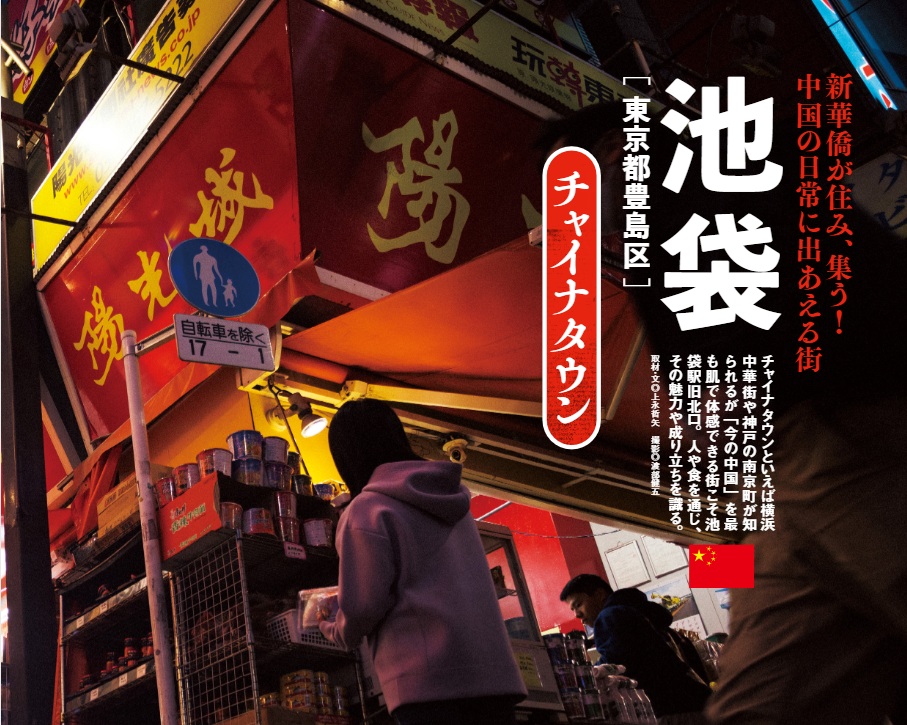

ただ、いざ駅前に出てみても横浜中華街のような楼門(牌楼)とか、チャイナタウンという街の入り口を示すような看板はない。飲食店や風俗店などが入り乱れ、雑居ビルが林立する、ごく普通の繁華街。

よく見れば飲食店の看板には中国語の文字が躍り、スーツケースを転がして歩く人の姿もやけに多い。この街のランドマーク、あるいは入り口ともいえる役割を果たすのが「陽光城」という超級市場(スーパー)である。

軒先には日本人には見慣れぬ包装紙にくるまれたスナック菓子やインスタント食品、飲料などがズラリ。店からあふれんばかりに陳列された品々は、まぎれもなくメイドイン・チャイナだ。

路地を挟んだすぐ向かいに「吉野家」があり、反対側の隣がカラオケのチェーン店。日本の繁華街に完全に溶け込んでいる。そこから路地へ入れば「逸品飲茶」「小魏鴨脖店(シャオウエイヤーボーデェン)」など、いわゆるガチ中華の店が何軒か並んでいるが、それも限定的である。

ここがチャイナタウンだと自然に認識できる人もいれば、あるいはできない人もいるに違いない。「陽光城のように路上に面していたり、独立した店舗として軒を構えたりしている店は多くありません。店の多くは雑居ビルの中に入っているからです。夕方以降にでも上を見ながら歩くと、そういう看板が目立つので、だいぶ風景が違って見えるでしょう」

今回、世界各地のチャイナタウンを研究している山下清海さんに取材に同行いただいた。

横浜・神戸の中華街と違う

チャイナタウン命名の訳

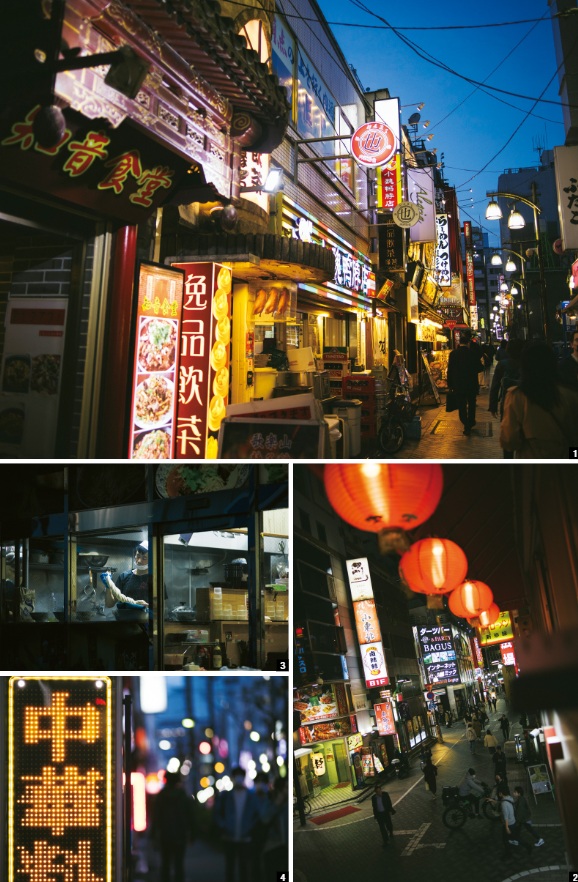

確かに、昼間は目立たないが、夜になると雑居ビルの壁面などに取り付けられた中国語のネオンが、くっきりと浮かび上がってくる。ある一角では、あたかも北京や南京あたりの夜の街でも歩いているような不思議な気分になる。

山下さんによると、雑居ビルに店を構えるのであればコストが抑えられるという。そもそも現在の横浜中華街のように観光客を相手にしているわけではなく、池袋界隈の住人や勤め人、首都圏に住む華僑こそが店側の主要なターゲットなのである。

なお「華僑」とは中国を離れて、海外に住む中国籍の人たちのことをいう。帰化した人たちは華人と呼ばれることが多い。日本では昭和47年(1972)の日中国交正常化後、日本に来た人たちを「新華僑」と呼び、それ以前から日本に住んでいた人たちを「老華僑」と呼び、その子や孫らは2世・3世と呼ばれる。

「横浜中華街は日本に長く定住した老華僑たちによってつくられた街であるのに対し、池袋チャイナタウンは新華僑たちが同じ新華僑を相手に商売するためにつくった新しい街といえます」そう話す山下さんは、実は「池袋チャイナタウン」の名付け親でもある。

横浜中華街、神戸南京町、長崎新地中華街は「三大中華街」と呼ばれる、いわば老華僑による伝統的な街。そのため「中華街」というおなじみの名称は使わず「チャイナタウン」とした。

「私が池袋北口の新華僑の調査を始めたのは1990年代前半です。学生たちに『本物の麻婆豆腐を食べに行きましょう』と誘われてきたのです。確かにそのとき食べたのは、日本人の舌に合わせた麻婆豆腐の味ではなく、本場そのものの痺れるような辛さでした。そうした体験や、その後の調査で2003年に『池袋チャイナタウン』の名前を提唱して研究対象にしたのです。その名前がインターネットの検索でヒットするようになる前は『なに寝言を言っているんだ』と叩かれたものです(笑)」

この地に新華僑たちが住み始めたのは1980年代の終わり頃という。当時、池袋1丁目に老朽化したアパートがあり、そこでは1部屋に何人もの中国人が集まって集団生活をする光景が見られたそうだ。

それから次第に住む人や店が増え始め、2000年代には本格的なチャイナタウンが形成されていったとみられる。なぜ北池袋かといえば、開発から取り残されて賃料が安く、周辺に日本語学校や飲食店も多いため、アルバイトに不自由しないという点も理由として考えられるという。

「目的の多くが出稼ぎです。中国の1989年頃の月給は日本円で2千円程度でしたが、日本に来て働けば日給で1万円以上はもらえましたから。現地で中国人と話すと、よく初対面でも給料の金額を聞かれたものです。その腕時計はいくらだ、とか。値段を言うと『なんだ大したことないな!』などと言われるのは挨拶みたいなものでたね(笑)。

当時は不法滞在者も多く、彼らはたくさん稼いでよくお金を使ったので街には活気がありました。それもピークは2000年代まで。日本の景気悪化にともなって渡航者は減る一方になっています」と山下さん。ここ池袋で「逸品火鍋」や「逸品飲茶」という飲食店やカラオケ店など複数の店舗を経営する綾川陽子さんにも話を聞いた。

綾川さんは遼寧省大連生まれで帰化前の本名は穆華(ぼくか)という。平成9年(1997)に留学生として来日。学業の傍ら、ホテルの清掃員や飲食店のアルバイトを掛け持ちして学費を稼ぎ、両親へ仕送り。睡眠は2〜3時間。風邪をひいても休めず、看病する人もなく涙にくれた。

「友達はワタシを『おしん』と呼んでいました(笑)」と、時給900円前後で働いた日々を振り返る。飲食店は平成19年(2007)に開業、年商6億7千万円を売り上げた年もあった。だが日本の景気悪化にコロナ禍も重なって飲食店の売り上げは落ち込んでいるそうだ。

それでも「豊島区の暮らしの方が大連よりも長い。子どもたちも日本で生まれ育った。池袋は第二。日本に感謝しています」という。当初、帰化は商売のためでもあったが、できるなら綾川さんは、この先もずっと日本に住みたいという。

商売のうまみは激減したとはいえ、それでも池袋チャイナタウンには新たな飲食店が次々と誕生している。アメリカやヨーロッパより渡航・滞在が比較的容易なこと、この池袋チャイナタウンという基盤があり、開業しやすいのが理由といえよう。

鮮魚が泳ぐ水槽の脇に

中華系食品がずらり

駅前の雑居ビル(大和産業ビル)4階にあるのが、この街では老舗の部類に入る「友誼商店」だ。エレベータを降りると、もう本場さながらの超級市場である。「友誼食府」というフードコートを併設しているため、肉や魚、調味料が入り混じった独特の匂いが漂う。

壁に貼られたビラの文字もすべて中国語であり、日本人客向けの店にはない空気感がある。超級市場の中で、ひときわ眼を惹くのが鮮魚の泳ぐ大きな水槽だろう。鯽や鯉、鰻などの川魚がすいすい泳いでいるが、もちろん観賞用ではない。

注文すると網ですくってさばいてくれるという仕組みだ。中国でも、やはりこうした水槽が軒先にあって、生き物の名を伝えるか指さして注文すると、すぐ調理してくれる店がある。日本ではお目にかかれないと思っていたので、どこか新鮮だ。

「私が研究を始めた頃は、戦後の闇市時代から池袋で商売をしている日本人には新しく来た新華僑を嫌う人が多く、またその逆もあったし、深い溝がありました。ただ日本側でも世代交代が進んで個人対個人での交流もでき、日本の正月の時期にも『新年快 』(新年おめでとう)の貼り紙が電柱に貼られるようになるなど、かなり変わったと思えます。

生野コリアタウンが大阪コリアタウンになったように将来、池袋も『東京チャイナタウン』と呼ばれる日がくるのかもしれません」と、山下さんはこの街の趨勢を見守る。

四川の辛さが身に沁みる

逸品火鍋

四川料理は「ガチ中華」の入り口にちょうど良いジャンルといえるが、そのうち、最もポピュラーなのは麻婆豆腐であろう。本場の麻婆豆腐は山椒の実の一種「花

椒」が使われ、ただ辛いだけでなく痺れるような「麻辣」の味が特徴だ。

この麻辣を鍋料理に転じたものが「麻辣火鍋」といえよう。汁に浸かった肉野菜を、うっかりズズッと吸い込むと咳き込んでしまうのがオチだ。フウフウと冷

まし、大口を開いて味わうのがいい。

2〜3口も食べればもう、体中がカッカと熱を帯びてくる。「辛いなあ」と思いながらもやめられない、この猛烈な後味が不思議と人を虜にする。豚・鶏・羊などの肉類に、チンゲンサイ・白菜・春菊など大量の野を麻辣のスープに投じて煮込む。

このシンプルな料理は、まさに「中国四千年」といわれるとおり、殷や周の時代からあったとみられている。「鼎」という青銅器の鍋で肉などを煮たものが始まりといい、グツグツと煮えたぎる鍋を見ていると、その途方もない歴史に心を揺さぶられる。

「火鍋」というと、それだけで辛口の味を連想するが、中国では辛くないものを含め、鍋料理全般がそう呼ばれている。そもそも唐辛子が中国で料理に使われるようになったのは19世紀からで、それまでは辛くない鍋の方が主流だった。

とくに北方のモンゴル族が好んだのが辛くない白湯スープの火鍋であった。一方で辛い「麻辣火鍋」は、やはり重慶(四川省)発祥とされるが、辛いのが苦手な人向けに、白湯と麻辣の両方を食べられるセパレート式の火鍋が、すっかり定番となっている。

「中国は『吃飯了嗎?』(ご飯たべた?)が挨拶。大勢で同じ鍋をつつく。一人で食事ちょっとサビシイ。それが中国人の文化です」人気店「逸品火鍋」のオーナーの綾川陽子さん。火鍋こそ最も原始的かつ、本場の熱気が伝わるもてなし料理かもしれない。

串に通した羊肉を炭火で

大陸の情熱を感じる料理

日本で最もポピュラーな中華は広東料理や福建料理だろう。ただ、それらの料理は今や、半ば日本食としても親しまれ「町中華」として大衆的な店でも相応の味が楽しめる。たまには違うものが食べたい、そんなときのおすすめが中国東北料理だ。

その東北料理で有名な「千里香」に入った。東北とは主に遼寧省・吉林省・黒

竜江省の三州をいい、モンゴル平原やロシアに近く、南は朝鮮半島とも一部隣接し、中国の中でもまさに「北東」に位置する場所の料理。かつて「旧満州」と呼ばれた地域でもあり、吉林省中の延辺を指して「延辺料理」と呼ぶこともある。

注文した「羊肉串」「麻辣串」「羊排串」などが運ばれてきた。いわゆるラム肉が中心だ。それをテーブル備え付けの専用のグリルで焼く。熱源は炭火で、これが気分を盛り上げる。

グリルは二段に分かれていて、下段が焼き上げ用、上段が保温用といった具合に使い分けられるようになっている。実に理にかなった調理器具で、日本の串焼き店でも取り入れてほしいぐらいだ。肉にはクミンを中心に花椒・山椒・陳皮・八角などのスパイスがたっぷりまぶしてある。

結構な辛味も効いており、これが奥の深い味につながっている。中国東北部の緯度は北海道と同じくらいにあり、非常に寒い所だ。冬にはマイナス35℃にもなる厳冬の地だけに、冬場は食料がとれない。

よって、肉や野菜を塩漬けにしたり、乾燥させたりして、保存食にして貯蔵する。雪中で豆腐を冷凍保存し、うすく切って野菜を巻いて串焼きにする。そのように

して育まれた食文化が、この東北料理なのである。

「両親が日本好きで、東京板橋で飲食店を始めるのをきっかけに、日本に来ました。9年も暮らしていますが、故郷と同じ味が食べられて元気が出やすいです」と話してくれたのは、ハルピン出身の鄭さん。今年から大学に進学し、料理店でアルバイトを続けながら学んでいきたいという。

ひと昔前まで、東北料理を食べられる店はごくわずかだったが、今では急増し、横浜中華街などにもある。実に嬉しいことと思う。

※当記事の内容は2023年時点のものです。

----------------------------------

Recommend Contents

詳しくはバナーをクリック↓

灯AKARI(キャンドル) 2個セット

日本古来の伝統、素材を活かし、桧のおちょこを反転させてロウを流し込んだろうそく。

詳しくはバナーをクリック↓

ラスト枕 Panda Evolve Pillow

肩・首に合わせて高さを調整できるPanda Evolve Pillowで、 あなたにとっての良い姿勢を見つけましょう。