夏バテの体によく効く夏の冷泉 ぬる湯宿。

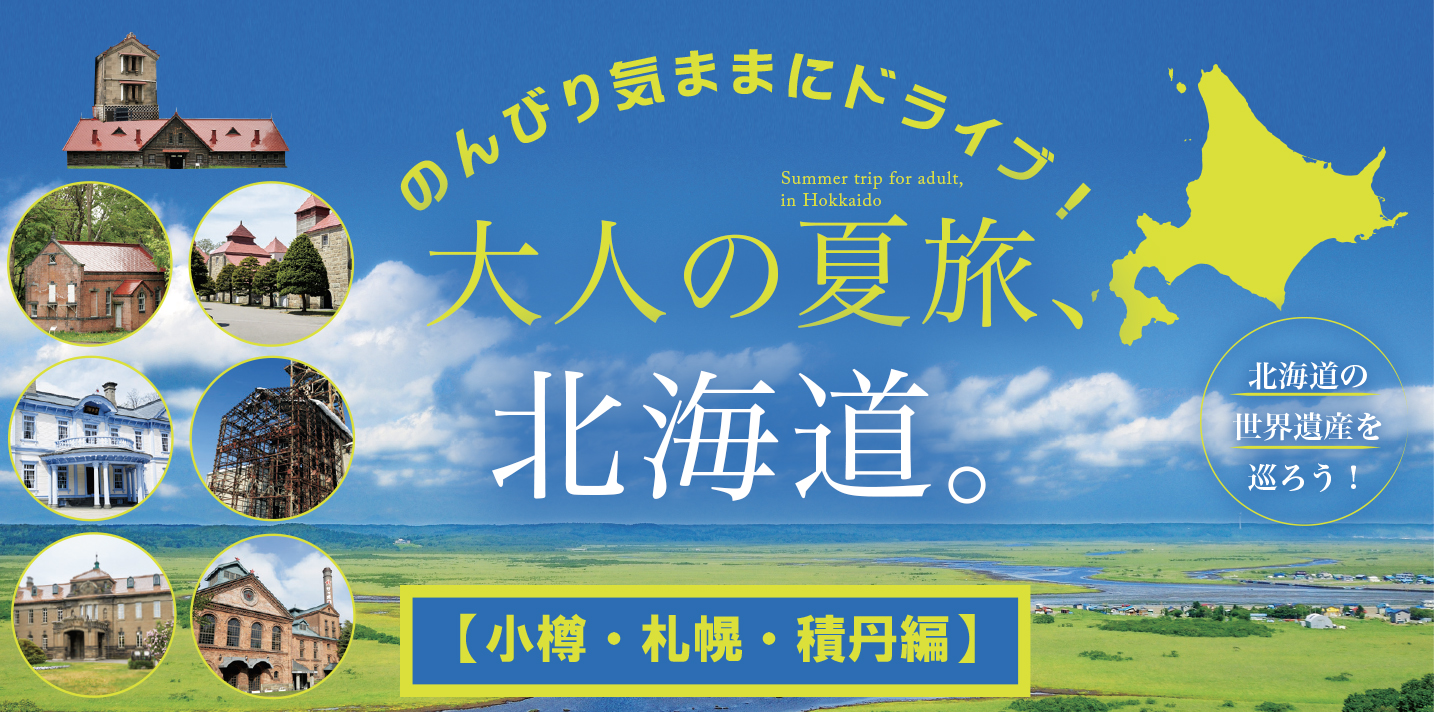

温泉のべストシーズンは冬ばかりではない。「冷泉&ぬる湯」の魅力を知れば夏の暑い時期でも温泉を十分楽しめる。ぬる湯に、いつもより長い時間浸かって夏の緑の景色を眺めるも良し。気合い一発冷泉に浸かるのも良し。風呂上がりの体に心地良い爽快な風が吹き抜ける。冷泉とぬる湯温泉は「熱い」もしくは「温かい」ものだと思われているが、 素のままの掛け流しを楽しむなら「冷泉・ぬる湯」もよい。この夏の温泉旅にお勧め。冷泉とぬる湯の違いを理解して効果的な入浴を温泉は温かいもの、というのが常識かもしれません。しかし、世の中には「冷たい温泉」があり、冷泉などと言われています。そもそも「冷泉」という定義はありません。環境省が定めた鉱泉分析法指針によると温泉は25°C以上か、または一定以上の成分を含むものとされます。つまり、25°Cにも満たないものでも、一定の成分があれば温泉と認められるということです。従って冷たい温泉が存在することになります。また、鉱泉分析法指針では、温度によって温泉は4分類されています。25°C未満の冷鉱泉、25°C以上34°C未満の低温泉、34°C以上42°C未満の温泉、42°C以上の高温泉に分けられます。特に、入浴してかなりぬるく感じる「低温泉」や38°C未満の温泉をぬる湯と呼ぶこともあります。本稿では、25°C未満の温泉を「冷泉」、25°C以上38°C未満を「ぬる湯」と称して、その「効果的な入浴方法」と「効果」を述べることにしましょう。冷泉の効果的な入浴法としては、「温冷交代浴」が挙げられます。これは温かい温泉と冷泉に交互に入浴する方法です。温かい温泉に入ると温熱作用によって体の血管は拡張し、血流が増えてきます。冷泉に入ると特に手足の血管は収縮します。ちょうどポンプのように血管が伸び縮みすることによって、手足の血流は改善します。特に運動をした後、温冷交代浴を行うことによって、血流が改善されて栄養分が筋肉に運ばれ、また疲労物質が筋肉から洗い流されることによって運動後の筋肉痛が予防されたり、効果的に疲労回復できることがたくさんの実験結果から報告されています。また、温浴だけよりも温冷交代浴は保温効果が長続きするといった作用もあるため、冷え性の改善が期待されています。この温冷交代浴は体へ刺激が強い入浴法で、40°C前後の温かい温泉に3分から5分浸かり、冷泉に1分程度浸かることを3回から4回繰り返します。最後は温かい温泉で終了すると心地よく入浴を終了することができ、手足の温かさも長く続きます。注意点としては温かい温泉から急に冷たい冷泉に浸かるため、温度差で体への負荷が強いということです。「水風呂」に普段慣れていない人は無理に冷泉に入ると血圧の急上昇をきたして脳卒中を起こしたり、心筋梗塞や不整脈を起こすことがあります。刺激が強いので健康な方向けの入浴法といえるかもしれません。冷泉に入る場合は、少しずつ冷泉を手足にかけて、冷たさに体を慣らすことが肝心です。一方、ぬる湯は体に優しい入浴法です。ぬる湯の利点は自律神経への作用であり、ぬる湯に入ると交感神経、副交感神経のうち、リラックスの神経である副交感神経の働きが強くなることです。普段、私たちは日常生活でストレスがかかることが多く、交感神経が高ぶっています。現代人の体調不良で問題になるのは緊張状態が続き、交感神経が絶えず過剰に刺激されていることです。ゆったりとリラックスしてぬる湯に入り、副交感神経を刺激して自律神経のバランスをとることが重要です。ただし、あまり冷たく不快に感じるような温度では、むしろ体が緊張して交感神経の働きが強くなってしまいます。もうひとつのぬる湯のメリットは体の温まりが長く続く保温効果です。ぬる湯で保温効果とは釈然としないかもしれません。42°Cを超えるような熱い湯のほうが体がよく温まるのでは、と考えるのが自然でしょう。しかし、人間の体はうまくできていて、急に体を強く温めると、逆に急速に体温を下げようとします。つまり、あまり熱い湯に入ると一時的に体温が急上昇しますが、その温まりは長続きしません。38°Cと42°Cの入浴でどちらが温まりが長続きするか、を検証した実験が報告されていますが、湯を出てから30分後には38°Cのほうが体温が高いままを維持していました。ぬる湯でゆったり浸かり、額に汗を感じたらいったん湯舟から出るとよいでしょう。泉質にもよりますが、38°Cで20分が目安です。冷泉やぬる湯は、温泉に行き尽くしたファンにとっても人気の通な温泉の楽しみ方です。温度が低い分、温泉の成分の違いも肌で感じやすいのです。この夏の温泉旅にお勧めです。冷泉やぬる湯になじみのなかった皆さんも試してみてはいかがでしょうか。早坂信哉(はやさかしんや)東京都市大学教授、医学博士、温泉療法専門医。(一財)日本健康開発財団温泉医科学研究所長、(一社)日本銭湯文化協会理事など。温泉や入浴を医学的に研究しておりメディア出演も多い。渋・辰野館≪長野県茅野市/奥蓼科温泉郷≫創業百余年の信玄ゆかりの隠し湯で冷泉と滋味深い山里の幸を堪能宿が白樺林の中に佇んでいることがよくわかる。高原の涼やかなひとときが心地良い。八ヶ岳山麓に広がる蓼科の自然美を楽しみながら宿へ盛夏の澄みわたった蒼空に、八ヶ岳連峰の山稜がひときわ美しく映える。茅野市側から見上げると南端の編笠山から主峰の赤岳、天狗岳から蓼科山までのワイドなパノラマがぐるりと見渡せ圧巻だ。そして車は奥蓼科へと続く通称「湯みち街道」の県道191号線へと道をとる。ひとカーブごとに上がっていく標高と、鮮やかさを増す原生林の緑。ふと、道のところどころに石仏が立っているのに気がついた。苔むした古いものから新しい石仏まで表情は様々。今回、旅の荷を解いた温泉宿「渋・辰野館」の主人・辰野裕司さんに後で聞いたところ、それは江戸時代、この温泉地を訪れた湯治客らが湯の効能に感謝して寄進した観音様なのだそうだ。近年もその習わしは受け継がれ、新たに寄進されたものも少なくないという。道の終点は天狗岳の登山口にもなっている場所で、かつての渋之湯(渋・辰野館)があったところ。昭和12年(1937)に火災で焼失したことにより、翌年の昭和13年に2㎞下の強清水の湧く現在地に宿を移転したという。ちなみに源泉は以前の地から引いている。温泉の歴史については後述することにして、宿へと向けてさらに車を進めていくと右手の木立の間に小さな池が見えてくる。池畔に立つと思わず息をのんだ。原生林が静寂の水面に映り込み、その様相はまるで水鏡のよう。もともとは農業用のため池なのだが、「御射鹿池」と名付けられた神秘的な池は今やすっかり人気の観光スポットになっている。その名が広く知られるようになったのは、日本画家・東山魁夷の名画「緑響く」のモチーフやCMのロケ地になったことなどが大きい。風のない早朝の時間帯はさらに神秘性を増し、それこそ孤高の白馬が描かれた東山魁夷の作品世界を思わせる空気感が漂うという。実は、東山魁夷は「渋・辰野館」に滞在しており、その際に御射鹿池をモチーフとした作品を着想したのではないかとされている。「この『緑響く』がお披露目されてから、私はすぐに御射鹿池だと気づきました。普段見慣れた風景ですからね」と話す主人の辰野さん。御射鹿池にほど近いこの宿にて、日本画の巨匠も温泉を楽しみながら絵を描いたのだろう。左/木筒から源泉が勢い良く流れ落ちる。真ん中上/湯の花が浮く白濁の湯。右上2つ/風呂は全て男女別にあり、大きさも造りもほぼ同じ。真ん中下/洗い場のある「展望風呂」。右下/薬湯を発見した少名毘古那神(スクナヒコナノカミ)を祀る。創業大正8年の宿にて信玄の薬湯冷泉に浸かる八ヶ岳山麓・奥蓼科の自然美を満喫し、その余韻を楽しみながらいよいよ「渋・辰野館」へとチェックイン。白樺や唐松などの森林に抱かれた一軒宿は、木の温もりあふれるロッジ風の建物が印象的だ。吹き抜けのロビーには大きな窓が設えられ、外の景色が鮮やかに映り込んでいる。階段や廊下には宿の歴史を物語る写真や説明書き、山の写真などが随所に飾られている。それによると、当温泉の開湯は奈良時代末期の延暦2年(783)。諏訪神社の神官の霊夢により発見されたと伝えられている。さらに古くは日本神話に登場する少名毘古那神(スクナヒコナノカミ)がこの薬湯を探し当てたとも。いずれにしても温泉成分がとても強いことから薬湯として珍重され、戦国時代には武田信玄が傷を負った重臣や軍馬の湯治のために利用したとされている。以来、“信玄の薬湯”とも呼ばれるようになった。江戸時代には高島藩(諏訪藩)が温泉場を造営。湯を樽に入れ薬として販売した時代もあったそうだ。「渋之湯へは道が険しかったため、その後は一時期寂れかけたこともありました。しかし大正8年(1919)に当館初代の辰野茂が経営を引き継ぐと、新しい旅館の建設と共に茅野駅から交通の利便性を図りました」と言う主人。何と初代は自力で道を整備し、高価な米国車を購入して送迎。さらに乗合バスも運行させ奥蓼科の開発に力を注いだのだという。道に佇む石仏の数が温泉の素晴らしさを物語るように、長きにわたり湯治客を治癒してきた。「とにかく温泉成分が非常に強いので体には効果的。でも、機械をはじめ宿のあちこちはすぐダメになってしまうんですわ(笑)」一番の特徴は何といっても源泉温度18°Cの冷泉だ。館内には木の香ゆかしい「信玄の薬湯」と、露天風呂を設えた「森の温泉」、洗い場のある「展望風呂」の3カ所を男女別に設置。前者2つには源泉のままの18°Cの冷泉と、40°C~42°Cに加温した温泉を満たした2つの浴槽があり、白濁の湯が滔々とあふれ出ている。冷泉の入り方を聞くと、足の方から体を馴染ませるようにゆっくりと浸かるのがコツだとか。部屋でひと息入れた後、まずは「信玄の薬湯」へ向かった。冷泉の湯船は源泉が滝のように落ち、何とも豪快。しかし、冷泉は最初の一歩に少々気合いが必要だ。膝まで入れられてもその先がなかなか沈められない。じわじわと2度ほどやり直した後、やがて体がするりと湯に滑り込んだ。もちろん冷たい。しかし、じっと湯に身を任せているうち、不思議な心地良さが体に満ちてくる。その後すぐに横の温湯船に入ると、体の芯がじわりと刺激される感覚を覚えた。さらに、白樺林に抱かれた「森の温泉」の冷泉露天風呂へ。一度入っているので今度はすぐに湯に浸かることができた。信玄の薬湯の方もそうだが、湯船の深さは90㎝。それは成分がとても強い温泉ゆえに長湯にならないよう、あえて深く造ってあるのだという。一回の入浴は15分くらいが適正。もっと長く入っていたかったが、部屋でゆっくり体を休めた後、夜にもう一度楽しむことにしよう。左上/しみじみ温まる冬瓜のスープ。十穀パンと共に和風出汁で仕上げた優しい一品。左下/たっぷりの野菜といただく信州野草豚鍋。右上/前菜の盛り合わせの“森のたからものづくし”。彩り豊かな旬の料理が目と舌を楽しませる。右下/イワナの燻製と信州サーモンのお造り。季節ごと常連が待ちわびる滋味深い信玄の山里料理さて、当宿のもうひとつの魅力が料理である。それは「信玄の山里料理」と銘打った創作料理。奥蓼科の山の恵みをたっぷりと、しかも丹念に料理された逸品が供される。なかでも前菜の盛り合わせの“森のたからものづくし”は、まず目で楽しみ、舌で滋味を感じる美しく楽しいひと品。それはまるで山菜や地野菜などの季節感を一枚の皿の上に演出した絵画のようだ。他にもこの日は、イワナの燻製と信州サーモンのお造りや冬瓜のスープ、信州野草豚鍋などが膳を賑わせた。それぞれの器づかいもセンスが光るが、料理は奥様と息子さん、そして主人の家族だけで作っているのだという。「仕入れた食材によって内容が変わりますが、また、食べたくなる優しい味を心がけています」と主人。その言葉通り、この料理を求めて何度も訪れる常連客は多い。味わうほどに地酒も進む口福な料理の数々。温泉の素晴らしさもさることながら、再びこの宿を訪れたくなる秘密がここにある。※こちらは男の隠れ家2019年9月号より一部抜粋しております

もっと読む