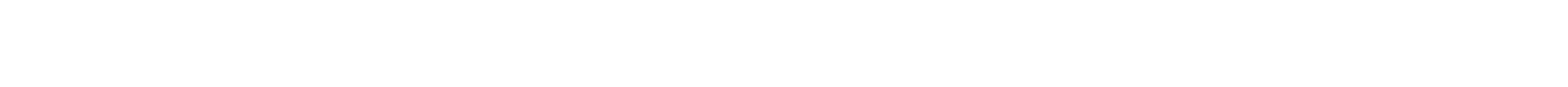

やってみません?ソロキャンプ。

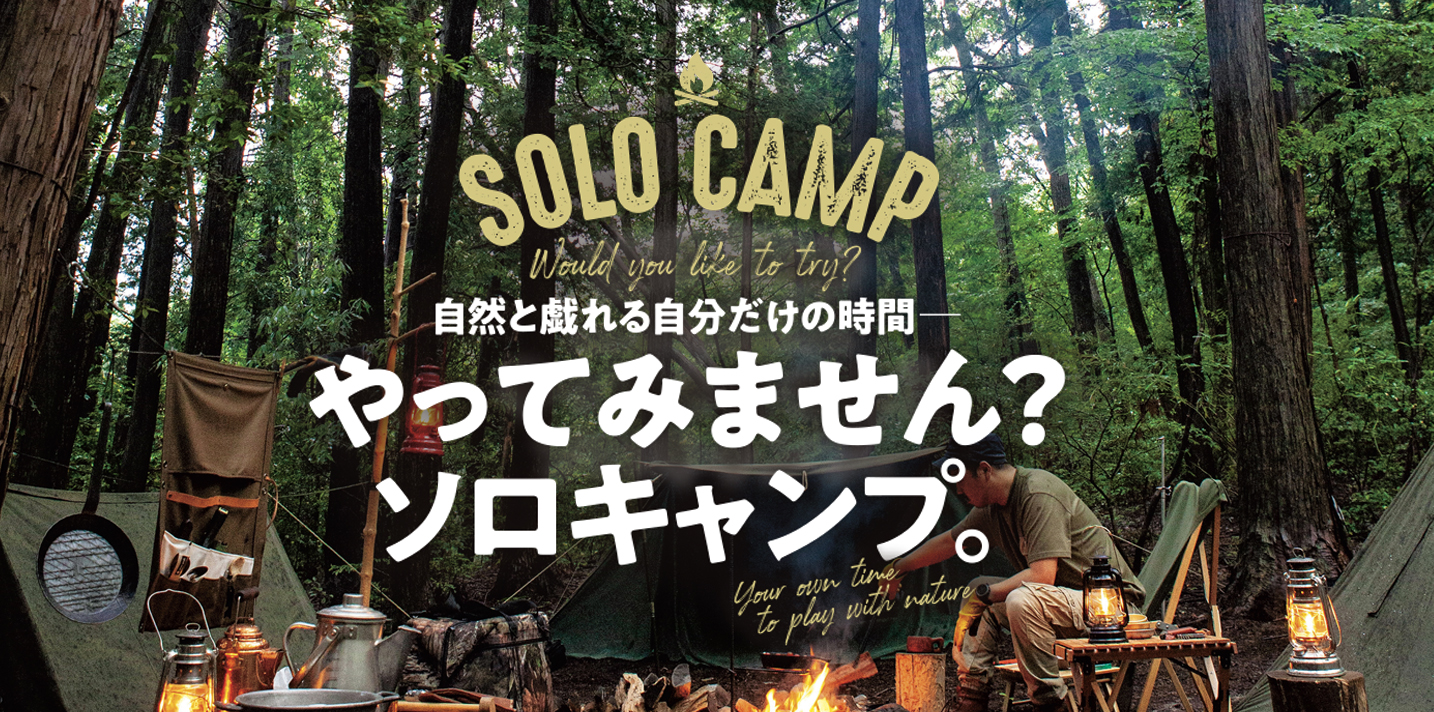

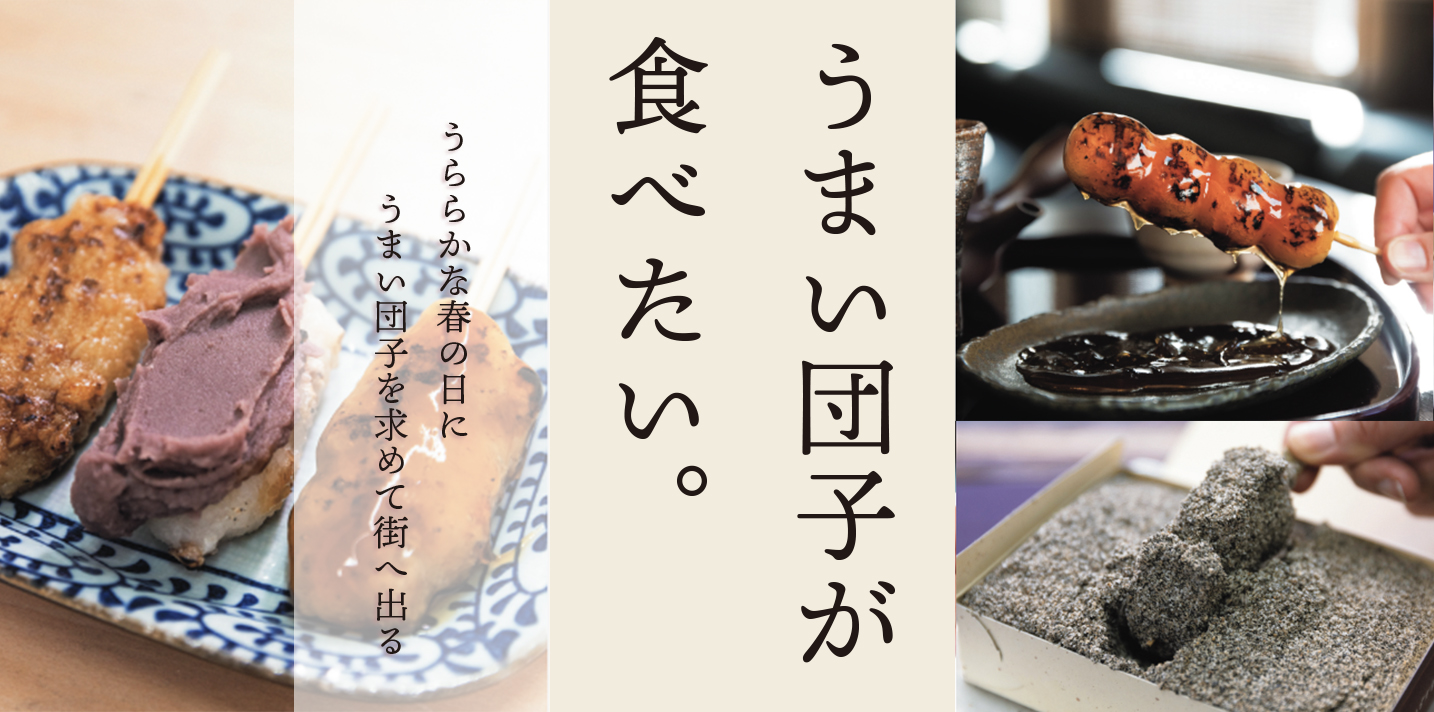

ファミリーキャンプブームを経て今、ソロキャンプが注目を集めています。ソロ=ひとり。焚き火を起こし、酒や料理を楽しむ。何かをしなくてはいけないという決まりはありません。誰にも邪魔されない、ひとりだけの時間。そんな贅沢なソロキャンプ始めてみませんか?Mt.Fuji CAMP高原の夜空と朝霧を味わえる富士の麓の高原キャンプへ。思い立ったら即座に行動に移す。ソロキャンプ最大の強みはまさにそんな機動力であろう。相棒がどこへでも行ける4WDであれば言うことなし。道具を放り込み気ままに進路をとろう!高速道路を西へと向かうと雲の中から霊峰がお出迎え勢い良く雲は流れ、空にはみるみる青色が広がっていく。白く分厚い雲の彼方に完全に隠れていた富士山も、裾野部分が姿を現してくれた。しばらく眺めていると、時おり山頂付近も顔を出す。富士五湖のひとつ、西湖の畔でひと休みしていると、訪問を歓迎してくれているかのような天気となった。雨の心配がない予報を耳にしたある朝、愛車のジムニーにキャンプ道具を積み込んで家を後にした。どこに行くかは気分次第。とりあえず高速道路に乗り、車を西へと走らせる。その途中、富士山方面を目指そうと思いついたのだ。右上/地元の野菜だけでなく、様々な地場産品を取り扱う物産館がある「道の駅なるさわ」。右下/「ここでしか買えない」という文字に吸い寄せられ、鹿肉ソーセージをゲット。中上/広々としたスペースに朝採れ野菜がふんだんに並ぶ。中下/場内には富士山の湧水を汲めるスポットもあり。左上/名物のトウモロコシも見逃せない。左下2点/早朝から営業している「栄屋」は、今では珍しい自家製の手打ち麺を使っている。肉玉力うどんは450円。中央高速の河口湖ICを出たのは、朝の8時を少し回った頃。ここで小腹がすいたので、富士吉田名物「吉田のうどん」で、まずは腹ごしらえ。おあつらえ向きに、インターの近くに8時15分営業開始の「栄屋」を発見。まずは朝イチうどんを味わった。うどんに舌鼓を打った後は、9時にオープンする「道の駅なるさわ」へと足を運ぶ。ここには地元の食材を豊富に揃えている物産館があるので、新鮮な地元産の朝採れ野菜や珍しい地場産品などを買うことができる。これで夕餉の食卓が華やかになるだろう。買い物を済ませた後、せっかくなので近くの西湖を訪れると、冒頭のような好天に遭遇した。ここですっかり気を良くした私は、さらに先までドライブを楽しむことを即決。西湖にもキャンプ場はあるが、より富士山の勇壮な姿を愛でることができる、静岡県の朝霧高原まで足を延ばすことにした。富士山西麓の標高700〜1000mの広大な地域に広がる朝霧高原は、ほぼ全域で富士山の姿を望むことができる。そんな最高のロケーションでキャンプができれば、他には何も望まない。こうして気ままなソロキャンプの目的地は、気まぐれに決定したのである。広大な草原のキャンプ場で富士山を望むサイトを構築上3点/芝生ながら車での乗り入れができ、道具の積み降ろしも楽。地面は軟らかいので、ペグは楽に打ち込める。下/空いている時は贅沢なほど広い場所を占拠できる。私のサイトもひとりでは贅沢すぎるほどである。若い頃に山歩きやシーカヤックで島から島へと漕ぎ渡っていた時、宿泊手段は当然のようにキャンプだった。その後、子どもが小学生になると、夏には決まってファミリーキャンプを楽しみに全国各地へ出かけたものだ。しかし、子どもが成長し、あまり親と一緒に行動しなくなると、すっかりキャンプから遠ざかっていた......。そんなある日、週末にポッカリと時間ができた。その時、即座に頭に浮かんだのが「ひとりで気ままにソロキャンプでもしてみようか」ということだった。ソロキャンプなら目的地や出発時間など、全て自分ひとりで決められる。以来、車に道具を適当に放り込み、行く場所も決めずにひとりでキャンプを楽しむようになったのだ。そして今回は、日本有数の面積を誇るフリーサイトが自慢の「朝霧ジャンボリー オートキャンプ場」(静岡県富士宮市)に一泊することに決めたのであった。このキャンプ場の魅力は何といっても富士山の眺望と、光害に邪魔されない満天の星、さらには全面芝生の広大なサイトだ。区画にすれば350サイトはありそうなのに、一日の利用者を200サイトに絞っているのもいい。実際、この日は空いていたため、どこにサイトを作るか迷ってしまったほど。と言うのも、残念なことに朝霧高原は午後になっても霧のような雲が晴れなかった。この分だと今夜、楽しみにしていた星空を望むのも怪しいかも......。それでも夕方になれば富士山が顔を出すかもしれない。そう考え、数日前からキャンプをしていると思われるカップルに「富士山はどの方向に見えますか?」と尋ねた。「あっちですね」という彼の言葉が決め手になり、サイト作りに取りかかった。テントはソロキャンプにもぴったりのノルディスクのユドゥンミニ、さらにタープはカーリ。そして1時間ほどで、晴れれば富士山が借景になる(はず?)の極上サイトが完成した。時と焚き火の炎が許す限り気ままな食事を堪能するソロキャンプの楽しみは何と言っても食事に尽きる。誰にも遠慮せず、好きなだけ時間をかけてとっておきの献立を用意したい。そしてお気に入りの酒と共に、夜が更けるまでのんびりと味わう。これこそ誰にも遠慮しない、ひとりだけの贅沢である。しかも車を使ったキャンプなので、ダッチオーブンや焚き火台、さらにはトライポッドのような、大物道具も持ち込める。それだけで料理の幅も広がる。というわけで、今回のメイン料理はユニフレームのダッチオーブンで作る、超手抜きの和風ビーフシチューに決めていた。それに途中の道の駅で購入した新鮮野菜のサラダ、さらにジビエ感いっぱいの鹿肉ソーセージを加えることに。ビーフシチューはダッチオーブンの特性が最大限に活かせるメニューだ。牛すね肉の塊を適当な大きさに切って塩コショウを振って小麦粉をまぶす。それを焼いたら一度鍋から出し、ニンニクとタマネギ、セロリのみじん切りを炒め、再び牛肉を戻し、そこに赤ワイン、水、ドミグラスソース、隠し味のしょうゆを加えて煮込む。しばらく煮込んだらジャガイモとニンジンを加え、さらに煮込めば完成。シチューの煮込みが完了するまでの間、飲むために用意しておいた赤ワインを抜く。ここで満天の星と富士山のシルエットにひとりで乾杯、となるはずであったが、この夜、あいにく空一面を覆う雲が晴れることはなかった。持参した双眼鏡で空を眺めてみたものの、星どころか月も顔を出していない。それでも雨が落ちてくることはなく、焚き火の炎をゆっくりと愛でつつ、ワインのグラスを傾けた。そして時間を気にせずに作った料理は、思いのほか旨かった。やはり自然のスパイスが効いたのか。焚き火の炎が小さくなるまで、ひとり時間を存分に楽しんだ。天気が良ければ星明かりだけで過ごせるほどの星空が広がるはずであった。月明かりがあれば、富士山のシルエットも見える。それらは叶わなかったが、夜の暗さと静けさ、さらには冷たく澄んだ空気が自然との一体感を感じさせてくれた。いつになくゆっくりと、そして何度もワインを口に運んでいた。翌朝、明るくなってきたのと同時に目覚めると、キャンプサイトはその名にふさわしい朝霧に包まれていた。体が引き締まるような冷んやりとした空気が心地良く、早々と行動を開始。普段は食べないことが多い朝食も、キャンプでは欠かせない要素だ。お酒を飲んだ翌朝の体に優しい、野菜を中心にしたメニューをチョイス。それはスペインやポルトガルの冷製スープ、ガスパチョ風の野菜スープだ。男のソロキャンプの朝食であってもきちんと食事するのが私の決まり。簡単ではあるが美味しい朝食になった。片付けを済ませ、双眼鏡片手にサイト周辺を散策する。すると様々な野鳥の姿を見ることができた。今回のキャンプでは、お目当ての富士山と星空を目にすることは叶わなかった。でもそれは次回へ持ち越すお楽しみにしよう。朝霧ジャンボリー オートキャンプ場広大なフリーサイトの他、電源付きサイト、リビングに電源や炊事場まで付いたプレミアムサイトも用意。炊事に使用する水は富士山の天然水。本格派からレンタル派まで満足できる設備。静岡県富士宮市猪之頭1162-30544-52-2066アクセス/中央自動車道「河口湖IC」より約35分 HP/ asagiri-camp.net/※シーズンによって料金が異なりますのでお問い合わせください。※こちらは男の隠れ家2019年10月号より一部抜粋しております

もっと読む